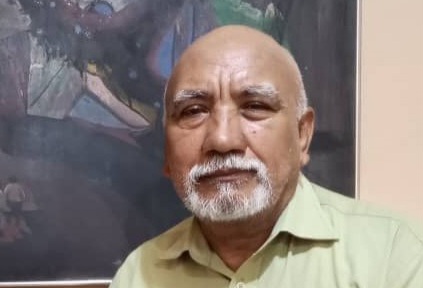

Rafael Uzcátegui /

La renuncia de dos de los principales voceros de la Misión de la ONU para Venezuela revela la grave crisis de liquidez que padece Naciones Unidas. También muestra cómo los recortes presupuestarios pueden afectar la situación de los derechos humanos en países en conflicto, precisamente como el nuestro.

«Por la presente le informo mi decisión de renunciar a la Misión, con efecto a partir del 31 de octubre de 2025.» La carta, firmada por Francisco Cox y dirigida al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Jürg Lauber, sorprendió a la comunidad de familiares de víctimas y activistas de la sociedad civil venezolana. Entre los motivos, el abogado chileno señaló «las condiciones bajo las cuales hemos tenido que trabajar este año».

Días después, Patricia Tappatá —otra de las principales integrantes del organismo— tomó la misma decisión, «basada en las continuas dificultades con que la Misión ha trabajado y las limitaciones recientemente anunciadas que agregarán precariedad».

La Misión de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela fue establecida en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos para investigar las graves violaciones a la dignidad de las personas ocurridas desde 2014. Con un mandato que se renueva cada dos años, ha logrado producir los informes más precisos y estremecedores sobre la situación venezolana.

En una entrevista concedida a Efecto Paz, un día antes de conocerse su renuncia, Cox relató que para su último informe el equipo pasó de ocho investigadores a solo tres, y que además trabajaron apenas algunos meses. Aunque aún no se conoce la magnitud de los nuevos recortes, es evidente que disminuirá aún más la capacidad para recoger testimonios de víctimas y familiares, analizar información pública y procesar datos que permitan establecer responsabilidades en la cadena de mando. La Misión había anunciado que su próximo informe se centraría en la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana.

*Un problema global

La falta de liquidez no afecta solo a Venezuela, sino también a países con crisis graves en derechos humanos como Gaza, Myanmar y la República Democrática del Congo. Por eso no se trata de un asunto meramente administrativo: es un golpe directo a las víctimas y compromete la razón de ser de los organismos de derechos humanos que orbitan en torno a Ginebra.

Esta crisis financiera, sin embargo, es consecuencia de un fenómeno más profundo: la erosión del multilateralismo surgido después de la Segunda Guerra Mundial, concebido para resolver las controversias dentro y entre los Estados.

Aunque Estados Unidos ha sido el principal donante de la ONU, la reorientación fiscal de la política «América primero» ha puesto al organismo en severos aprietos. No obstante, los números rojos de Naciones Unidas son anteriores a Donald Trump. La ambivalencia de la Casa Blanca frente a las instituciones multilaterales ha sido una constante histórica.

Al mismo tiempo, otros países donantes —como los europeos, Japón o Arabia Saudita— enfrentan crisis fiscales, giros políticos y presiones internas que también han afectado sus aportes.

Políticamente, bloques regionales y potencias emergentes están redefiniendo las reglas globales sin pasar por los mecanismos clásicos. La proliferación de coaliciones ad hoc, alianzas sectoriales, «clubes» regionales (Asean, Brics, G7/20, coaliciones climáticas) y mecanismos bilaterales o subregionales ha debilitado el papel de la ONU como plataforma central de gobernanza global.

En América Latina, pocos países han hecho tanto para socavar el multilateralismo como Venezuela. Su diplomacia petrolera bolivariana intentó construir un sistema regional paralelo. Después de recibir al secretario general de la OEA, César Gaviria, con los brazos abiertos, y de ser el primer presidente latinoamericano en visitar la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Hugo Chávez terminó por dinamitar el sistema regional.

Disipadas las ficciones del ALBA, cuando Nicolás Maduro más lo necesita ya no existe un espacio continental donde presentar sus alegatos contra la ofensiva antinarcóticos de Estados Unidos. El intento del presidente Petro de que la Celac asumiera ese rol fue un fracaso.

Otro factor ha sido la propia inercia burocrática de estos organismos internacionales, que han perdido relevancia y eficacia para intermediar o resolver conflictos. En materia de derechos humanos, se han activado todos los mecanismos existentes, pero ninguno ha logrado contener el abuso de poder. El más reciente, la Carta Democrática Interamericana (2001), ha mostrado sus limitaciones frente a los nuevos autoritarismos emergentes.

*Donde hay crisis, hay oportunidad

Pese a todo, esta situación ofrece un espacio para reformas profundas. La crisis puede servir para repensar cuotas obligatorias, mecanismos de financiamiento automático basados en indicadores, mayor autonomía institucional o una integración más estrecha con el sector privado y la filantropía.

Quizás esta crisis marque el fin de una era, pero también el inicio de otra. La escasez de recursos desnuda la fragilidad del sistema, pero al mismo tiempo lo obliga a reencontrarse con su propósito original: proteger la dignidad humana por encima de los cálculos políticos.

Si las estructuras creadas tras la Segunda Guerra Mundial se debilitan, la responsabilidad de sostener la defensa de los derechos recae ahora en una alianza más amplia —entre Estados, organizaciones civiles, víctimas y ciudadanos— dispuesta a reinventar la cooperación internacional desde abajo.

Tal vez, de esta austeridad forzada, pueda surgir un multilateralismo más humano, menos burocrático y más fiel a las voces que dieron sentido a su existencia.

Por ahora, solo queda tocar madera para que la falta de recursos no se convierta en el argumento para que, en octubre de 2026, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decida poner fin al mandato de su Misión para Venezuela. No habrá forma de recorrer el duro camino de regreso a la democracia sin el acompañamiento de terceros, especialmente de los organismos expertos en memoria, verdad y justicia.